Reseña por Memo Fromow

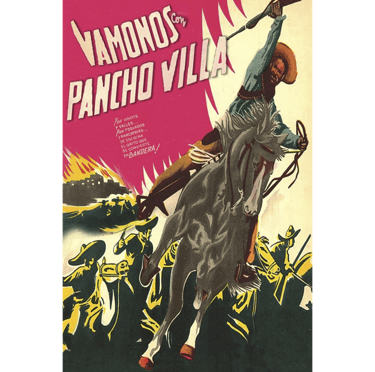

Vámonos con Pancho Villa (1936)

Fernando de Fuentes

Films de México

Película: Histórica

Leyenda contra leyenda: El cine y Pancho Villa.

La leyenda de Pancho Villa es tal que a pesar de las tragedias con las que su nombre ha quedado asociado, no deja de ser un ídolo popular cuya imagen sobrevivió a la persona, a los años, al olvido oficial y la era de las cancelaciones. Cuando llegó la censura de las autoridades culturales, lo salvó la tradición popular al conservarlo siempre en canciones y corridos que se contarán por cientos y que no han dejado de evolucionar, desde los anónimos que surgieron al calor de los acontecimientos y escritos por aquellos que lo vieron, hasta su imagen desdibujada pero igualmente querida en las canciones de Chalino Sánchez y hasta de Grupo Firme. De leyenda saltó a ídolo internacional con la ayuda que su proyección hollywoodense le concedió: hoy día aún vive como una especie de producto con denominación de origen y su nombre es de esas cosas que se reconocen más allá de las fronteras del país, junto con el tequila, el narco o Cantinflas.

Por supuesto, semejante personaje no podía faltar en el cine mexicano, donde ha aparecido una y otra vez, a veces en productos regulares, a veces desastrosos, pero no podemos culparlos: la complejidad del fenómeno de la División del Norte y de su general es inmensa al punto de haber requerido décadas de investigación por parte de las mentes más agudas del país y sigue sin entenderse por completo. Más allá de la academia, a veces hace falta dejar hablar al corazón.

Vámonos con Pancho Villa, el libro de Rafael F. Muñoz es uno de los más conocidos e infravalorados de la literatura mexicana: una narración sencilla, pero en carne viva de la experiencia villista que ahonda en los aspectos más complejos y contradictorios del fenómeno caudillista. No en vano Muñoz vivió el villismo en vivo y en directo. Su obra es mucho más que una simple historia de aventuras justicieras, como estoy seguro de que muchos quienes tomamos el libro por primera vez pensamos que sería. Muñoz nos da el detrás de cámaras de la estampa escolar: el sufrimiento de la guerra, pero aún más interesante, la imagen profunda de los hombres que siguieron al general Villa y que murieron buscando algo más que tierra, más que dignidad, más que todo lo que las autoridades escolares y la lógica misma nos dicen que buscaban. Hablar del libro de Muñoz a consciencia es algo que requiere de un ensayo aparte que nos llevaría a las entrañas de una época y a las raíces mismas de la nación mexicana…

Pero hoy no, no en esta película, no señor: hoy toca una historia de hombres valientes que mueren como héroes y como el destino les paga mal, como a buenos mexicanos que sufren, pero se aguantan, como dice el mito criollo que ha pretendido definir la imagen de México.

Muñoz vivió la Revolución de primera mano ¿Pero saben quién no lo hizo? Xavier Villaurrutia, escritor de ciudad, refinado exponente de la nueva literatura vanguardista que estaba a la última moda literaria de Europa al momento de hacer esta película, y guionista de esta en virtud de sus contactos, así como de su posición privilegiada en al aristocrática República de las Letras. Nadie menos indicado para retratar la profundidad de un mundo que despreciaba. Muñoz, aunque participó en esta película, y encima como actor, no se molestó en absoluto por la deformación que se hacía de su trabajo. Al parecer tenía buenas razones para ello, pero es un asunto para otro momento.

La película cubre solamente la mitad de la novela, no profundiza en los aspectos psicológicos de los personajes y los limita a ser una caricatura desdeñosa de lo que la gente que había visto las cosas de lejitos se imaginaba que debió haber sido un villista: bravatas, balazos e irracionales muestras de valor. Eso sí, muy bragados y muy hombres, tan hombres, que a veces no tienen sentido.

Tiburcio Maya es un hombre que, ante las injusticias que hay en México durante la dictadura de Victoriano Huerta, no se aguanta y se va con Pancho Villa (duh) a hacer la Revolución. Pero no va solo, lo acompañan sus amigos, el manco Martín Espinosa, que ha jurado venganza contra Huerta; el gordo y ocasional alivio cómico, Melitón Botello; el joven e inexperto Becerrillo y los hermanos Máximo y Rodrigo Perea, y juntos son ¡Los Leones de San Pablo! ¡Ehhhhhh!

Al principio todo parece una especie de aventura de Sábado por la mañana en la que de pronto hay balazos, pero hasta ahí; vamos, que hay espacio incluso para algunos chisteretes y graciosadas. Sin embargo, más temprano que tarde las cosas se van amargando, dejando atrás el aire de heroica estampa escolar para recordarnos que, en la guerra, a veces hasta los protagonistas de la película se mueren. De poquito en poquito, la tragedia, el absurdo y la ingratitud van mermando no solo a los Leones de San Pablo, sino la confianza de Tiburcio, que descubre que Villa tal vez no era el héroe intachable que él creía. Dicen que nunca debes conocer a tus héroes, siempre vas a salir escaldado de ver cómo son en realidad.

Si escarbas un poquito más, te encontrarás que esta película tuvo un final alternativo que se cortó de la versión original: Tiburcio, de vuelta en su casa después de dejar la División del Norte, ve a Villa llegar a su terruño para pedirle que se vaya otra vez con él: ya no es el general de miles de hombres sino un guerrillero que resiste con uñas y dientes al gobierno, sin importarle ya nada, matando a la familia de Tiburcio para convencerlo de que, ahora que no tiene nada, no tiene más opción que unirse a él.

En este final, Tiburcio, enfurecido, intenta matar a Villa, sólo para ser asesinado él mismo y con su hijo yéndose con Villa de todos modos.

Funciona bien. La producción es limitada, pero tiene sus razones: no hay grandes batallas ni multitudes, o cuando menos, no son el objeto principal de la película (y se nota), se trata de poner la atención sobre los personajes, de modo que los recursos fílmicos empleados generalmente contribuyen a centrar la atención en personajes individuales o grupos pequeños: cuando hay multitudes, se comportan más bien como una especie de enjambre cuyos integrantes se limitan a movimientos simples, pantomimas de acciones reales. Dan el gatazo creando ilusión de vida propia, pero son poco más que escenografía viviente.

No seré un experto militar de la gran ciudad, pero dudo que las tácticas de la División del Norte consistieran en aventarse todos en bola, bien juntitos a través de campos vacíos, menos aún, a pie; pero funciona bien para que todos los elementos visuales luzcan a la vez en escenas cortas que no requieren demasiada coordinación. Estas escenas sirven para enmarcar aquellas donde el drama recae sobre nuestros protagonistas; esas sí, encuadradas con mayor amor y cuidado de lo que permiten las multitudes. Es un creativo manejo de recursos escasos para crear ambiente.

Ahora bien, desde el punto de vista narrativo hay importantes puntos que plantear. ¿Por qué dejar la narración a la mitad del libro, tanto en el final definitivo como el alternativo? (además de los obvios problemas financieros asociados a hacer grandes producciones, claro está). Bueno, la 2a parte de la novela es más cruda, más extraña y quizás más chocante aún: Tiburcio no solo no intenta vengarse de Villa después de que mate a su familia, sino que se va con él otra vez y muere defendiéndolo contra los estadounidenses ¿Qué rayos pasó ahí?

Bueno, tal vez el Tiburcio de la película y del libro tienen motivos distintos; tal vez Villaurrutia y Muñoz son dos personas que entienden lo que pasó en la Revolución de una manera completamente distinta: mientras que Villaurrutia habla de cómo reaccionaría un hombre bragado, pero que nos es familiar en cuanto actúa por motivaciones individuales. Muñoz, en cambio, sin justificarlo, nos da el retrato del hombre bajo el villismo: es alguien que actúa como una prolongación de Villa en cuanto a lo que fue y representó, véase, la reivindicación histórica de los agravios que una casta llevaba siglos ejerciendo sobre otra y cómo, en virtud de esa lucha, cualquier otro interés pasa a segundo plano. Ya habría tiempo de arreglar cuentas con Villa, pero antes, había que concluir esa lucha, tanta así, que Tiburcio Maya no llega a ajustar esa cuenta, ni la historia a hacerle justicia ni a él, ni a los suyos.

La épica de Muñoz se basa en el retrato sincero, brutal, orgánico del fenómeno villista: no lo justifica, pero se esfuerza por entenderlo en su raíz y razón. No estoy seguro de que haya llegado al fondo, pero lo cierto es que nadie lo ha hecho. Villa, creo yo, debe parte de su leyenda no solo a la magnitud de sus acciones, sino al gran misterio histórico que aún es. Ni siquiera alguien como Muñoz, que vivió ese tiempo revuelto con todas sus contradicciones, llegó a entenderlo del todo, menos aún iban a poder hacerlo elegantes criollos como Villaurrutia o Fernando de Fuentes, indispuestos por prejuicios culturales y económicos a intentar entender a personas que nunca conocieron salvo por la mediación un aparato cultural que le era sumamente hostil a lo que fue el villismo, e irónicamente los únicos, por otro lado, con el acceso a los recursos y contactos necesarios para llevar esta historia a la gran pantalla.

Para cuando la película se estrenó, la figura de Villa estaba apenas saliendo del ostracismo oficial al que la condenaron los gobiernos de sus enemigos. Fue solo a instancias del proyecto cardenista que se empezó a desempolvar para su uso en medios oficiales, y aun así no sin recelos: no en vano la película es bastante crítica del fenómeno revolucionario, o al menos, de Villa como personaje, que no como persona, puesto que lo que vemos es una caricatura del general en clave negativa; el real sigue siendo un misterio envuelto en la bruma de la leyenda negra o blanca.

Es una buena producción, sin duda, una gran producción incluso. Es un hito en la historia del cine mexicano pero, en la historiografía y en la Historia con mayúscula, es solo la evolución al celuloide del criollismo que impera en las esferas culturales desde la independencia y manda aún hoy. Contra ella, como dijimos al principio, está el Pancho Villa de la tradición que vive en la memoria popular, ajeno a lo que piensen de él e incluso a la moral misma. Se resiste a ser domesticado por los medios como se resistió desde que Álvaro Obregón y su pupilo Calles quisieron sepultarlo en la historia.

Como él hay muchos sueltos por ahí, pedazos de imaginación en bruto que destruyen y construyen por igual. ¿Podremos domarlos alguna vez?