Reseña por Lalo Enríquez

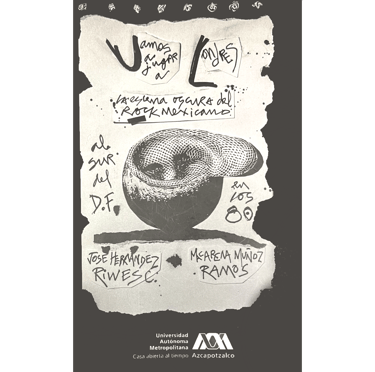

Vamos a Jugar a Londres (2022)

José Hernández Riwes / Macarena Muñoz Ramos

UAM Azcapotzalco

Libro: No ficción / Música

La conversación definitiva sobre la irrupción y evolución de la escena punk y new wave del sur de la CDMX, en los oscuros 80’s.

Me encontré con este libro en alguna visita a la tienda del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), allá en Ciudad Universitaria. Por una u otra razón, cometí el error de no llevármelo en ese día, quizás con esperanza de encontrarlo más económico en línea o en otro lugar.

Después de varias incursiones a librerías, e incluso de que personal de la editorial de UAM Azcapotzalco (responsable de la edición) me comentara que los ejemplares se encontraban agotados, atravesé una vez más la ciudad en dirección sur hasta el MUAC. Iba cruzando los dedos para que no lo hubieran vendido. Y hubo suerte.

La realidad es que en aquel momento no sabía mucho acerca del libro, el formato de escritura o de los autores. Pero supongo que el título y el arte sumamente interesante que tiene este objeto fueron factores para no dejarlo ir. Tras leerlo reafirmo esa decisión, y no me queda más que desear que su producción en adelante sea niveles que le permitan disfrutarlo a todos los interesados en el tema.

Una de las sorpresas más notorias (y en mi caso satisfactorias) se dio precisamente cuando vi el formato de escritura y lenguaje que maneja Vamos a Jugar a Londres. Tanto por el hecho de que está editado por una institución universitaria, como por el estilo de su introducción, pensé que me iba a enfrentar con un texto muy académico; con sus hipótesis, marcos teóricos y métodos cualitativos.

La realidad es que el libro refleja una genuina curiosidad académica y labor investigativa, sin por ello traducirse en un formato cuadrado o aburrido. Está estructurado como una gran conversación, sumamente amena e interesante, que fluye de manera atractiva para el lector y es producto de horas y horas de entrevistas con figuras importantísimas de la escena alternativa en México.

Me parece también que es un gran acierto que José Hernández Riwes y Macarena Muñoz aborden su tema con amplitud de miras. Más que simplemente presentar las primeras o más importantes manifestaciones de la escena alternativa en la Ciudad de México, el proyecto ahonda en el contexto biográfico y social de sus creadores y principales figuras. No solo nos encontramos con lugares, bandas, discos y vestuarios, sino también con profundas referencias de cómo funcionaban las redes artísticas y el acceso a la cultura en la era predigital. Este último punto muy relevante para los que nacimos de los 90’s para acá, ya que hemos pasado toda nuestra vida adulta bajo la influencia de las comunidades en línea y sorprende realmente cómo pudo cambiar tanto el mundo en cuestión de un par de generaciones.

Resulta muy interesante leer los testimonios de Mario LaFountaine, Paco Huidobro, Walter Schmidt, Ariane Pellicer, y muchos más. Nos enteramos, entre otras cosas, de cómo llegaron a escuchar la música que los marcó, a conocer antes que el grueso de la población lo que estaba sucediendo en el extranjero, marcar tendencias de la moda, tener coqueteos con la cultura mainstream y dejar las bases para el boom musical y cultural que sucedió en la escena de la CDMX durante los 90’s.

Y quizás de lo más valioso es que el libro, aún renegando de la tradición académica, termina generando una riqueza enorme en lo que a observaciones sociológicas se refiere. Vemos, por ejemplo, la gran transformación que existió en las instituciones oficiales y mediáticas entre los 70’s y los 80’s. Tanto el gobierno como Televisa entendieron la importancia de la juventud para la estabilidad político-social de México y cambiaron (o al menos diluyeron) las estrategias represivas que llevaron a la marginación del rock y el surgimiento de los famosos ‘hoyos fonquis’. También es evidente que muchas personas que en los 50’s y 60’s fueron jóvenes calumniados por sus gustos, comenzaron a ingresar al sector público y privado con nuevas ideas.

El libro deja entrever muchos otros aspectos de la realidad mexicana, como la distancia entre el sur y el norte de la ciudad, en especial en lo referente a la infraestructura cultural; Coyoacán, La Condesa y La del Valle con sus museos, foros, galerías y Satélite con espacios insuficientes pero un interesante modelo de suburbio agringado. Igualmente se observa que aquellos hijos de migrantes, intelectuales, o que quienes tenían oportunidad de salir al extranjero, estuvieron en una posición privilegiada para colocarse en la vanguardia alternativa; las clases bajas vinieron después y desarrollaron otro tipo de subcultura y de rituales.

Con todo, se trata de uno de los trabajas más destacados que yo haya leído sobre la música en México en general. Ello por la riqueza de información, la amenidad del formato, la variedad de la reflexión, la calidad de los invitados, etc. Si a eso sumamos que es uno de los pocos proyectos que se han interesado en la escena alternativa de la Ciudad de México, llegamos a la necesidad de fomentar libros como este. Que se escriban muchos y que se lean más todavía.